先日、難波優輝の『物語化批判の哲学』について書評を書いた。

現代社会の「物語化圧力」への批判と、そこからの脱却の可能性を論じた興味深い書籍だったが、物語の固定化とその突破という問題を考えるうちに、私自身が深く影響を受けているマルティン・ブーバーの思想を紹介したくなった。

つらつら書いていたらあっという間に5000字オーバー。けど、それだけ熱くなれる、心から出会えてよかった哲学。

物語を壊し続ける勇気|〈他者〉との出会いという試練に、ブーバー思想が与えてくれる力

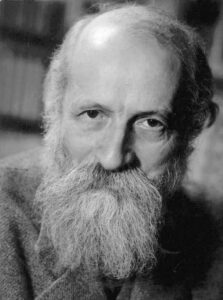

ブーバーという思想家

マルティン・ブーバー(1878-1965)は、オーストリア生まれのユダヤ系宗教哲学者だ。

主著『我と汝』で知られ、人間と世界との関わり方を「我—汝」と「我—それ」という2つの根源的な関係に分けて論じた。これらの関係は人間同士だけでなく、自然、動物、芸術作品、そして神との関係にも適用される包括的な概念である。

この記事では主に、吉田敦彦『ブーバー対話論とホリスティック教育—他者・呼びかけ・応答』の第二章「出会いと対話の聖なる深み ——〈世界〉の語る言葉への応答」を参照する。

吉田は、ブーバーの「出会い」概念を現代的に読み解くために、人間の世界認識のあり方を「物語」として捉え直すという独創的なアプローチを試みている。

ブーバー自身が「物語」という語を体系的に用いたわけではないが、この視点によってブーバー思想の現代的意義が浮き彫りになる。

物語の必要性と、その落とし穴

まず、吉田によるブーバー的な「物語」の定義を確認しよう。

「物語」とは、世界や人生の成り立ちや展開を時間軸にしたがって分節し、様々な出来事を筋立てて一貫した意味のまとまりを与えたものだと定義しておこう。たとえば、創世神話も民族の歴史も個人が語る自伝的なストーリーも、そうである。

『ブーバー対話論とホリスティック教育—他者・呼びかけ・応答』(吉田敦彦 著)p51

創世神話から個人の人生体験まで、すべてが物語として捉えられる。そして、この物語は人間にとって不可欠なものだ。

「物語」という解釈の枠組みがあることによって、それがなければ意味の連関を見出し難い事象のなかに、私たちは意味を読み取ることができる。ある物語が人々の間で共有されているかぎり、物語を通して秩序づけられた世界のなかに、人は安心して住まうことができる。

『ブーバー対話論とホリスティック教育—他者・呼びかけ・応答』(吉田敦彦 著)p51

物語があるからこそ、私たちはバラバラな出来事に意味を見出し、安定した日常生活を送ることができる。これは現代の SNS や就活での「物語化圧力」とは異なる、もっと根本的なレベルでの話だ。

しかし、ここに落とし穴がある。

出来合いの物語の中だけに生きる人間は、世界そのものとのリアルで生々しい接触から遠ざかってしまう。

既存の物語を追認・再確認するように生きるだけでは、「今ここに生成しつつある世界そのもの、秩序づけられ意味づけられる以前の生々しい現在と出会うことがない1」。

お決まりの物語に安住し続けると、生き生きとした現在を失い、その生は凝固していくのだ。

他者との「出会い」が世界を揺さぶる

ブーバーが提示する解決策は「出会い」である。これは単なる人との遭遇ではない。自身の既存の枠組みでは捉えきれない〈他者〉との遭遇を指す。

出会いによって人は、それまでに馴染んでいた安定した世界を揺さぶられる。出会いの瞬間は、「安定した便利な年代記のなかに、突然に挿入される予期せぬ叙情的で劇的な出来事であり、その魅惑的な魔力によって、常軌をはずした行動に出てしまう危険がある」([1923]:101)。

『ブーバー対話論とホリスティック教育—他者・呼びかけ・応答』(吉田敦彦 著)p50

ここでいう「年代記」とは、これまでの人生の筋書きのことだ。出会いとは、その筋書きにはなかった予想外の出来事として現れる。そして重要なのは、この出会いが既存の物語を単に破壊するのではないということだ。

「確かだったはずの物事の連関が揺さぶられて緩み、満足感よりもむしろ大きな問いを後に残して、それまでの確信が動揺する。その瞬間はまさに不気味であるが、しかし人生にとって不可欠なものである」([1923]:101)。

『ブーバー対話論とホリスティック教育—他者・呼びかけ・応答』(吉田敦彦 著)p50

出会いは危険でもあり、同時に不可欠でもある。この両義性にこそ、ブーバー思想の深さがある。

では、なぜ出会いは既存の物語を揺さぶることができるのか。それは、出会う相手が、意のままにならない〈他者〉だからである。

たとえば、家族や友人など、よく知っていると思っている人が、突然これまで見たことのない表情を見せたり、想像もしなかった言葉を口にしたりするときがある。

そのとき、彼らの生きた現実性に出会い、予期しない驚きとともに、これまでの理解が動揺するのである。

また、まったく異なる価値観や文化的背景を持つ人と向き合うときも同様だ。同じような考え方や生き方をしている人同士では、暗黙のルールを共有しているため、本当の意味での出会いは生じにくい。

しかし、まったく異なるルールで生きる〈他者〉が目の前に現れるとき、真の出会いが可能になる。

私たちはつい、そうした〈他者〉を自分の枠組みに当てはめて理解しようとしたり、理解できないからと避けたりしがちだ。しかし、その人の異質さをそのまま受け入れるとき、自分の当たり前だった世界に亀裂が入る。

物語の世界から現在する〈世界〉へ

出会いの意義は、物語によって「秩序づけられた世界」の向こう側にある、生きた現実そのものとの接触を可能にすることにある。

世界の区切り方を教える物語は、世界そのものを見ることの、また世界を別様の仕方で見ることの障壁となる。物語を介して見られた世界、それは世界そのものではない。

『ブーバー対話論とホリスティック教育—他者・呼びかけ・応答』(吉田敦彦 著)p52

物語という解釈の枠組みを通して見られた世界は、「すでに幾分かは整理され要約されてしまった世界2」なのである。

ブーバーにとって物語は「『むき出しの現在する世界3』を隠蔽するもの」であり、「『生きられる現実4』との出会いの障壁となる介在物」でもあると吉田は述べる。

現代でいえば、SNSのタイムラインで切り取られた「映える」瞬間や、就活で求められる「成長物語」のように、既存の枠組みに合わせて現実を加工してしまうことと似ているかもしれない。

しかし、〈他者〉との出会いは、この状況を打破する。

「あらゆる介在物がくずれ落ちてしまったところにのみ、出会いは生じる」([1923]:85)。出会いとは、そこで既存の物語がついに破れ、物語が覆い隠してきた〈世界〉との直接的でリアルな接触を取り戻すことのできる瞬間である。

『ブーバー対話論とホリスティック教育—他者・呼びかけ・応答』(吉田敦彦 著)p53

ブーバーが語る出会いにおける〈世界〉は、通常の世界認識とは根本的に異なる。

「出会いは世界に秩序を生みださない、……あなたが出会う世界は、不確実のように見える。なぜならば、それはたえず新たに生じ、言葉で言い表すことができないからである。この世界は密度をもたない、なぜならば、この世界では一切が一切に透徹しているからである。この世界は見渡しがたい。あなたが一望のもとに見渡そうとすれば、たちまち、見失ってしまうだろう。」([1923]:100)

『ブーバー対話論とホリスティック教育—他者・呼びかけ・応答』(吉田敦彦 著)p51〜52

これは物語によって分節化・意味化された世界とは対極にある、生の〈世界〉そのものの記述だ。言葉で捉えきれず、一望できず、絶えず生成し続ける現実。それが出会いによって開かれる世界なのである。

沈黙から新たな創造へ

出会いにおいて人はまず、語る言葉を失う。既存の物語での語りが通用しなくなり、「沈黙させられてしまう深い瞬間」を経験する。それは、思わずハッと息を飲むような瞬間と言えるかもしれない。

この沈黙の瞬間に、我々は〈世界〉に触れる。

「この瞬間は永遠であるとともに、最も消え去りやすい。この瞬間からは、なんの内容も保持することはできないが、しかし、この瞬間のもつ力は、人間の創造活動や認識活動の中に入ってゆき、その力の光は、秩序づけられた世界へと流れ込み、幾度もそれを創りかえる。これは個人の歴史(物語)にも、人類の歴史(物語)にもあてはまる。」([1923]:99)

『ブーバー対話論とホリスティック教育—他者・呼びかけ・応答』(吉田敦彦 著)p59

ここに、物語の固定化を超える可能性がある。出会いは既存の物語を破綻させるだけでなく、その深みから新たな物語を創造する力を秘めている。沈黙の瞬間から、これまでとは違う新しい語りが生まれてくる。

出来合いの物語が破綻して言葉を失う沈黙の瞬間には、その深みにおいて、もう一度語り直して物語を創りかえる力がはたらいているのである。

おわりに—— 物語を壊し続ける勇気

ブーバーの思想を通じて見えてくるのは、物語→〈他者〉との出会い→むき出しの世界との接触→破壊と再構築という動的なプロセスだ。このサイクルを受け入れるかどうかが、私たちの生き方を大きく左右する。

私たちは皆、何らかの物語を生きている。それは避けようのない事実だ。

問題は、その物語に安住し続けるか、それとも絶えず更新していくかにある。更新のきっかけとなるのが、〈他者〉との真の出会いだ。

「いろんな人と出会って成長していくわけですね!」

その理解も一部正しい。だが、〈他者〉との出会いは、そんな生半可なものとは限らない。

拒絶したくなるほど不快な相手。どう考えても間違っていると思える行動。自分の価値観を根底から揺さぶる理不尽な出来事。出会いとは、しばしば苦痛を伴う。

ここで私たちは選択を迫られる。逃げるか、立ち向かうか。

逃げれば、慣れ親しんだ物語の中に留まることができる。安全で、予測可能で、心地よい世界だ。しかし、その瞬間そこに己の器の拡大はない。物語は硬直し、生は色褪せていく。

向き合えば、自分の物語が根底から揺さぶられる。これまでの確信が崩れ、解釈の枠組みが壊れたとき、私たちは生の世界そのものに触れる。

言葉にならない、むき出しの現実との接触。痛みを伴うが、そこにこそ新たな可能性がある。

綺麗事に聞こえるだろうか。あるいはブラックだと感じるか。

だが、これが人間の成長の本質だと腹落ちできているかどうかが、人生を分ける分水嶺なのだ。

私は昨年〈他者〉と出会った。職場の上司だった。

価値観の激突。無言の圧力。吐き気。相手を悪者にして、そのまま逃げ出したい気持ち。

しかしこれこそがブーバーの言う「出会い」なのだと捉えた。だから私は、向き合うことを選んだ。

自分の一面的な見方が崩れた。相手への理解が変わっただけでなく、それ以上に、これが自分自身との闘いでもあったことに気づいた。そして、困難と向き合う自分の姿勢が変わった(こちらの記事を参照)。

このプロセスを支えたのは、まさにブーバーの思想だった。哲学を学ぶとは、こうした人生の試練に耐える力を身につけることでもあると、私は思う。

あなたは「他者」「出会い」「対話」を、これほど深い体験として捉えていただろうか。

おそらく多くの人にとって、それらは単なるコミュニケーションの話だったはずだ。

だが、ブーバーは違う。〈他者〉との出会いを、存在そのものを揺さぶる根源的な体験として理解した。

そして今、あなたの前にも選択がある。

困難な相手から逃げ続けるか。それとも、その出会いの中で自分の物語を壊し、作り変えていくか。

答えは、次にあなたが〈他者〉と向き合う瞬間に現れる。

参考文献: 『ブーバー対話論とホリスティック教育—他者・呼びかけ・応答』(吉田敦彦著・勁草書房)