「人生を変えた本は何か?」

1冊に絞るのは難しいが、真っ先に思い浮かぶのが『無境界』(ケン・ウィルバー著)である。

人生のどん底だった20代前半。震災直後の東京・国会図書館にて、恥ずかしながら「自己成長」というキーワードで検索をかけた結果、司書の方に運ばれてきたのがこの本だった。

サブタイトルの「自己成長のセラピー論」という響きに、当時の青臭い問題意識が見事に釣られたのである。

ページをめくってみると、予想していた自己啓発書の類とは全く異なる内容に戸惑いを覚えた。

しかし、読み進めるうちに圧倒的な衝撃を受け、本を閉じた時には既に世界の見え方が根本的に変わっていた。その感覚は今でも鮮明に覚えている。

ウィルバー思想への入り口

その後の20代は、ウィルバーの思想世界に深く魅了されることになった。

『無境界』は1979年に出版された原題 “No Boundary: Eastern and Western Approaches to Personal Growth” の翻訳版で、後に発展する精緻な「インテグラル理論」の原型がここに見て取れる。

理論的な完成度という点では、後の著作に譲る部分もあるだろう。それでも不思議と、この初期作品が持つ独特の価値は色褪せることなく、人生の節目ごとに立ち返って読み返してきた。

この本はざっくり2つのパートに分かれている。1つは「無境界」を自覚する前半パート。もう1つは「意識のスペクトル」理論をベースに各意識レベルの解説と、そこにある境界を打ち破るためのセラピー論だ。

前半パートの衝撃

この本の中でも、特に心を掴まれるのは前半部分である。

ウィルバーは、私たちが日常的に当たり前に引いている「境界線」こそが、すべての苦悩の根源だと鋭く指摘する。

自分と他者、心と身体、善と悪、生と死——これらの境界は実は私たちが人工的に作り出した概念的な分割にすぎず、本来の現実には境界などないという洞察だ。

以下の引用は、この本の核心を表している:

主体対客体、生対死、心対身体、内対外、理性対本能のように、われわれは自らの自覚を人工的に分割して区分をつくり、体験と体験、生と生が相争うような分裂をつくりだす。このような暴力がまねく結果は、さまざまなことばで語られるが、要するに不幸そのものである。人生が、戦いに明け暮れる苦しみと化すのだ。だが、われわれの体験におけるこれらの戦い——葛藤、不安、苦しみ、苦悩——はわれわれが、勝手にでっちあげる諸々の境界によってうみだされるものである。本書では、われわれがどのようにこれらの境界をつくりあげるか、また、それに関して、何が出来るかを探求する。

『無境界』(ケン・ウィルバー著)p1

悩みや苦しみの「原因」を外に求めることしか知らなかった自分にとって、境界を作っているのは他でもない自分自身だという認識は、確実にパラダイムシフトだった。

さらに、この本に限る話ではないが、ウィルバーの文章には独特の力がある。彼の著作は単なる理論書ではなく、読み手の意識に直接働きかける何かを持っているのだ。

『無境界』の前半部分を読んでいると、いつの間にか日常的に当たり前だと思っていた境界線が曖昧になり、自分と世界の境目がぼんやりしてくるような感覚に包まれる。

それは頭で理解する知識というより、もう少し直接的な体験に近い——実際に「境界」というものの相対性を感じ取る瞬間なのである。

意識のスペクトルという地図

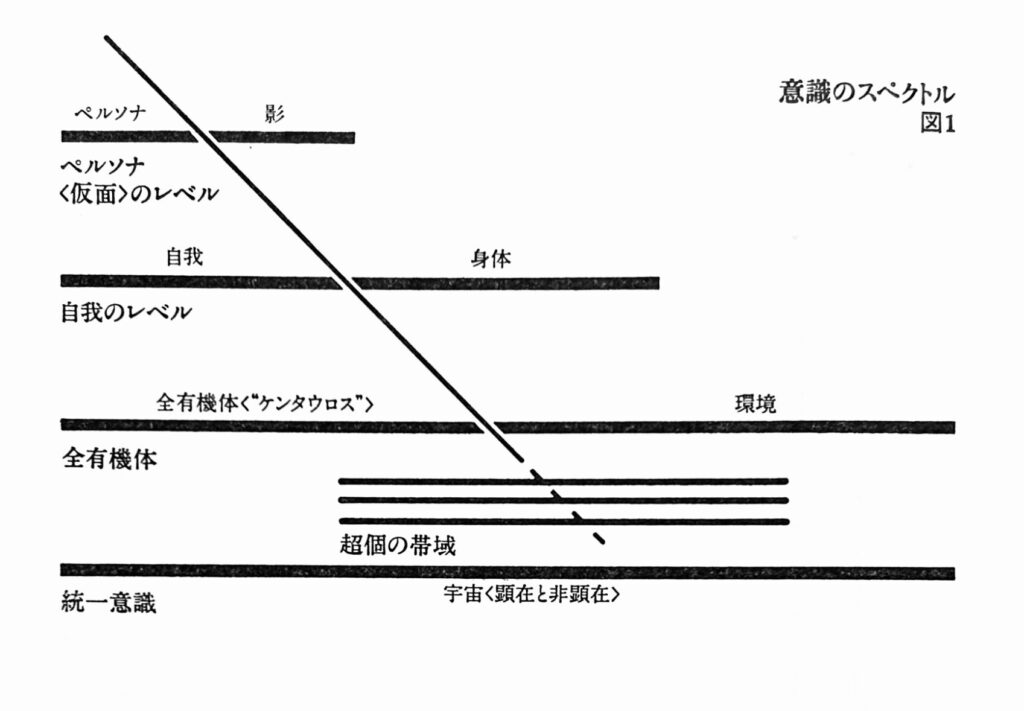

後半の「意識のスペクトル」では、人間の意識を次の4つのレベルに分けて解説している。

- ペルソナ(仮面)レベル

- 自我レベル

- ケンタウロス(全有機体)レベル

- 統一意識レベル

それぞれのレベルには特有の境界があり、それらを超越していくことで、より統合された意識状態に到達できるとする。

真ん中の斜め線が各レベルにおいて自ら設定する「境界」であり、ここに対立が発生、苦しみが生まれる。

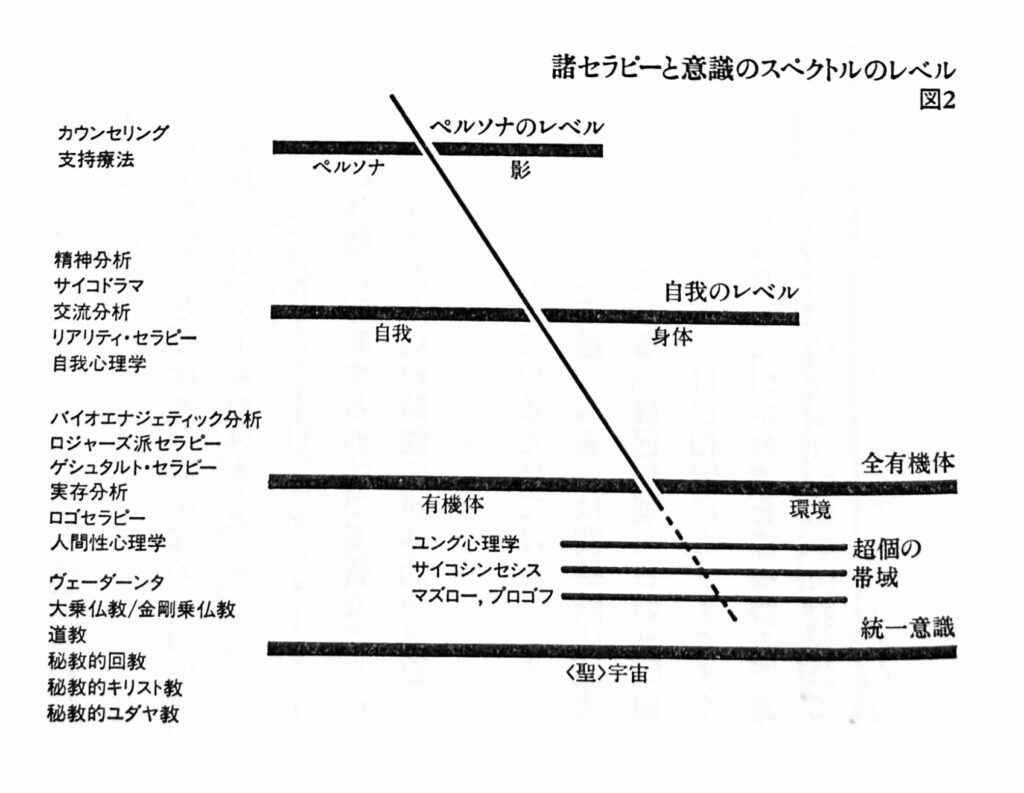

ウィルバー思想全般を通じて学べるのは、特定の1つの理論や視点にすべてを還元してしまう還元主義を避ける知的謙虚さと、現在論じられている問題がどの次元や領域に属するものなのかを的確に位置づける統合的な視座である。

この本においても、その姿勢は明確に表れている:

多種多様なセラピーも、それぞれこのスペクトルの異なったレベルに対応したものであることが明らかになるはずだ。個々のセラピーは、それぞれ意識のなかの特定の境界や結び目を解消せんとするものである。数多くのセラピーを比較検討すれば、自覚のなかに生じてくるさまざまなタイプの境界が明らかになる。また、これらの障害をいかにして解消し、超えていくかも明らかになる。

『無境界』(ケン・ウィルバー著)p3

ウィルバーの思想は、さまざまな知を“統合”してマッピングする。

この枠組みは、実際の実践においても大きな影響を与えている。

例えば、私はアドラー心理学に基づくカウンセリングに従事しているが、アドラーのアプローチは本書でいう「ペルソナのレベル」の範囲内での取り組みだと自覚している。

それゆえ、アドラー心理学だけで人間の問題のすべてが解決できるとは考えていない。

過去にヴィパッサナー瞑想の10日間リトリートに参加した経験もあるが、これは「ケンタウロス」レベルでの実践の重要性を実感したからだ。

瞑想やボディワークといった身体性を重視したアプローチも心理的成長にとっては欠かせないという思いは、今でも揺らぐことはない。

色褪せない価値

このように、様々な心理療法や実践法を意識のレベルに応じて整理し、それぞれの有効性を認めながら適切に位置づけるという視点は確かに価値がある。

しかし、そうしたマッピング的な観点については、後に発展した「インテグラル理論」の方がはるかに洗練されている。

それでも、なぜ『無境界』を何度も読み返すのか。その答えは、やはり前半部分で展開される「無境界」という根本的洞察にあるのだろう。

日常生活において、無境界の状態を体験することはほとんどない。むしろ、私たちは様々な境界に囲まれて生きている。

それでも、すべての境界は相対的なものに過ぎないという理解が心の奥底にあることで、困難な状況に直面した時の静かな支えとなり、深い癒しをもたらしてくれる。

人間関係で悩んだとき、仕事で行き詰まったとき、人生の方向性に迷ったとき——そんな時にふと思い出すのは、この境界も自分が引いたものにすぎないという視点だ。

それは逃避ではなく、より大きな視野から状況を捉え直すことを可能にしてくれる。

震災の年に偶然出会ったこの本は、その後の人生の道標となった。決して完璧な書物ではないし、時代的な制約も感じられる。

それでも、人間存在の根本に関わる問いを投げかけ続けるこの本の力は、読むたびに新鮮な驚きを与えてくれるのだ。