「“勇気づけ”ってどんな感じ?」

「人間関係がうまくいかず悩んでいる」

「“勇気づけ”を子育てや、教育のなかですぐに実践したい」

そんなあなたのために…アドラー研究者が「勇気づけ」を他サイトよりも、わかりやすく&くわしく解説。この記事を読むだけで「勇気づけ」のエッセンスはすべて理解できます。

アドラー心理学は“勇気づけの心理学”とも呼ばれるほど「勇気づけ」は重要な考え方。私自身も「勇気づけ」に出会って、いろんな人との人間関係がとてもスムーズになりました。

この記事を読んでくださったすべての人に「勇気づけ」を今すぐ役立て、よりよい人生へとつなげてもらえるよう、心をこめて書いていきます。

✔︎ 記事の信頼性

筆者(@atsukuteyurui)のプロフィールは以下の通り。アドラーカウンセラーに弟子入りし、アドラー心理学の勉強&実践を続けています。

勇気づけとは?具体例やほめるとの違いをわかりやすく解説

勇気づけとはなにか

勇気づけ(encouragement)とは、アドラー心理学の対人支援における理論・技法で、自分自身や他者に「困難を克服する活力を与えること1」です。

人間はつねに変化し、成長しつづけるものであるとアドラー心理学では考えます。しかし、変化・成長のためには大なり小なり困難をのりこえる必要があります。

そして、困難をのりこえ、成長していくにはエネルギーが必要。そこでアドラーは人間が変化・成長するためのエネルギーを「勇気」と名づけました。

勇気とは、困難をのりこえ、変化・成長しつづけるために必要なエネルギーのこと

※『勇気づけの心理学』(岩井俊憲著)では、アドラー自身の言葉を踏まえつつ「勇気」を以下の3つに整理しています

✔︎ 勇気とは、リスクを引き受ける能力

✔︎ 勇気とは、困難を克服する努力

✔︎ 勇気とは、協力できる能力の一部

ここで最初の勇気づけの定義にもどると、勇気づけとは「困難を克服する活力を与えること」でした。

- 困難を克服する→変化・成長する

- 活力を与える→エネルギーを与える

と読み替えると、勇気づけとは変化・成長するためのエネルギーを与えることだとわかります。

勇気づけとは、変化・成長するためのエネルギー(勇気)を与えること

ちなみに「アドラー心理学=勇気づけの心理学」と言われるくらいですが、アドラー自身は勇気づけをしっかり定義はしていません。ただ、「勇気づける」「勇気をくじく」などの表現はちょくちょく出てきます。

子どもたちを育てる時、親や教師が決して子どもたちの勇気をくじくことがあってはならない。〔…〕個人心理学は、子どもたちに、もっと勇気と自信を与えることで、また、子どもたちに困難は克服できない障害ではなく、それに立ち向かい征服する課題であると見なすよう教えることで、すべての子どもたちについて、その精神的な能力を刺激することを主張する。

『子どもの教育』A・アドラー著 岸見一郎訳 p176

つまりアドラーが言いたいのは、勇気があればなんでもできる!ということ。(アントニオ猪木さん「元気があればなんでもできる!」と似てますね)

逆にいうと勇気がないと、なにもできません。勇気をなくした人は、大きな劣等感をもち、それらを言い訳にして行動しなかったり、責任から逃げたり…。

変化・成長をやめて、自分の殻に閉じこもろうする。これを劣等コンプレックスといいます。

▼「劣等コンプレックス」は勇気を失った人の話。あわせて読むと「勇気」についても理解が深まります。

みなさんの近くにも「どうせ自分なんて…」と変化・成長をやめて、殻に閉じこもっている人はいませんか?もしくはあなた自身が、変わることを恐れている、勇気を失った人かもしれません…。

けれども勇気づけをきちんと学び、正しく実践すれば大丈夫。きっと事態はよい方向へと進んでいきますよ!

「ほめる」と「勇気づける」の違い(勇気づけの具体例①)

「勇気づけ」ってどうやるの?

ここからは勇気づけを実践できるようにしていきましょう。まずは、私たちにとってより身近な「ほめる」と比べます。

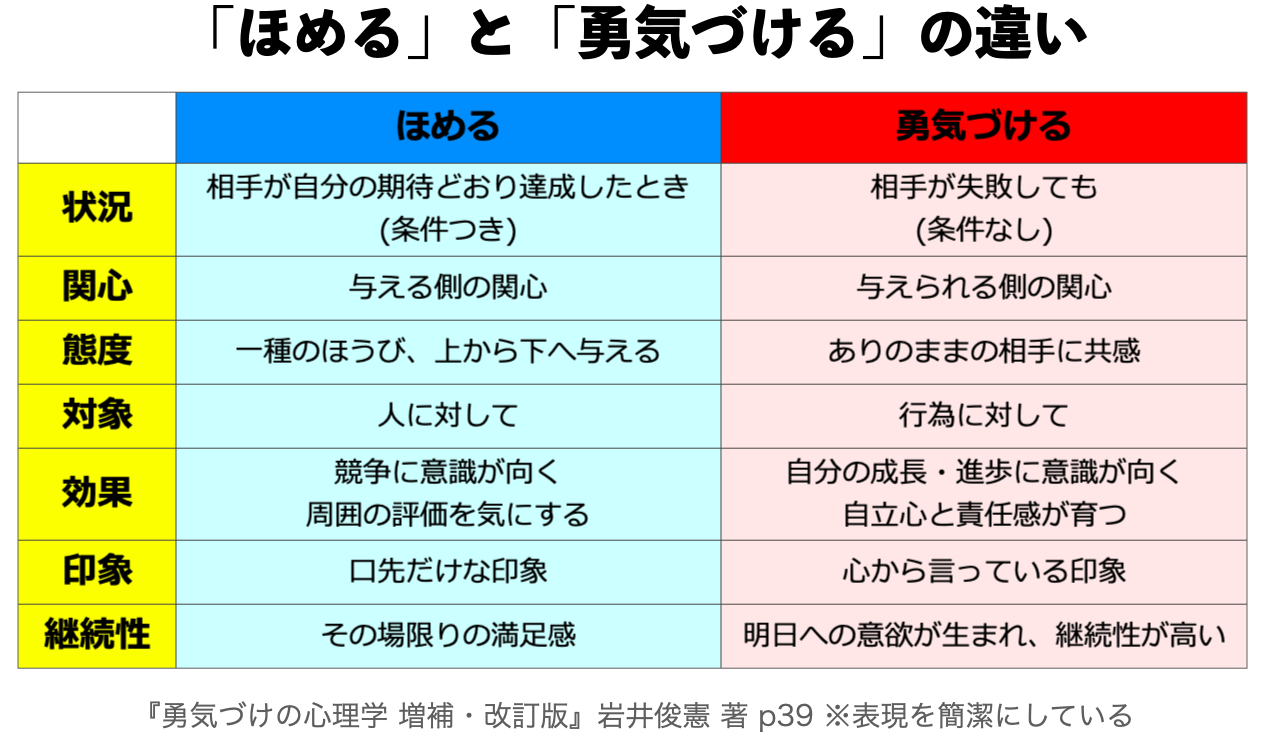

整理すると「ほめる」と「勇気づける」は次のようにちがいます。

ほめる

- 与える側の関心

- 成功したことと引き換え

勇気づける

- 与えられる側の関心

- 成功、失敗に関係ない

たとえば、親が子のサッカーの試合を見に行ったとき…

今日は素晴らしいゴールキックだった。お父さんは満足だ

と伝えたとします。これは、ゴールキックが「達成・成功した」という条件つきで、父親の関心にもとづいた発言です。この父親は、もし子どもがゴールキックを失敗したとしたら、

ゴールキックをミスするなんて、おまえにはガッカリしたよ

などと伝えるかもしれません。このように、達成・成功したときに与えられる、一種の“ほうび”が「ほめる」です。

同じ場面で、

ゴールキックのことでガッカリしてるようだけど、角度とスピードがすごかったよ!

のように、失敗したとしても無条件で伝えられるものが「勇気づけ」だとされます2。

ただし「これは”ほめる”?」「これは”勇気づけ”?」みたいに考えだすと意外にむずかしいです。実は「どのような言葉を伝えるか」以上に大事なことが「勇気づけ」にはあります。次では「勇気づけの前提となる大事なこと」について考えていきます。

勇気づけの前提となる大事なこと

勇気づけの4つの前提要件

今の自分の言葉は“勇気づけ”になっただろうか?それとも“ほめる”だっただろうか?

勇気づけを実践しようとすると必ず起こるこの問い…。先にいうと「これなら100%勇気づけになる」という絶対的なものはありません。(“絶対”はないのですが、”勇気づけがうまくなること”はあります。)

そして、勇気づけは言葉よりもっと大事なことがあります。勇気づけは言葉よりも、態度や心がまえに近いもの。このことを『勇気づけの心理学』では、勇気づけの前提要件が4つにまとめられています。

「勇気づけ」の前提条件4つ

①勇気づける人の態度

尊敬・信頼、楽観的、未来志向、聞き上手、対局を見る、ユーモアがある②勇気づける人と勇気づけられる人の日頃の関係

(無条件で相互の)尊敬と信頼③言葉以外のノンバーバル(非言語的)・コミュニケーション

表情、身振り・手振り、姿勢、アイコンタクトなど④相手の関心に関心を持つこと(共感)

『勇気づけの心理学』岩井俊憲著 第3,4章

相手の目で見、相手の耳で聞き、相手の心で感じる

これらはどれも大事ですが、その中でも誤解されやすく、かつ大事なことを2つにしぼってお伝えします。

無条件の「尊敬」と「信頼」

1つ目は尊敬と信頼です。個人的にもここが最初にして最大の勝負どころだと思いますが、勇気づけでは、無条件で相手を尊敬・信頼できるかがとても重要になります。

これは、

- 相手の地位が高いから尊敬する(地位が低い人は尊敬しない)

- 嘘をつかないから信頼する(嘘をつく人は信頼しない)

みたいな条件がつかないということ。こう聞くと、そんなの無理でしょ?と思われるかもしれません。ただ、ここでいう「尊敬・信頼」とはよくある意味とは少しちがいます。

まず尊敬とは、役職や能力などがちがっても人間の尊厳のレベルでみたら1人1人にちがいはなく、相手の“存在そのもの”に対して敬意を払うということ。

このことは、人間の存在価値と機能価値に注目するとわかりやすいです。

① 機能価値

「機能価値」は、人間の能力・できること(機能)の価値のこと。転職市場でよくいわれる「個人の市場価値」は、まさに人間の機能価値的な見方だといえるでしょう。

ただし、この見方だけだと大きな欠点があります。それは「機能」が低い人は「価値がない」ことになってしまうところ。とくに資本主義社会では「金を稼げる人間=価値がある」「金を稼げない人間=価値がない」と安易に還元されてしまいがちです。

そうすると、どうなるか?「金を稼げない自分は負け組で、生きる価値がない…」というように、生きることが苦しくなり、最悪の場合、自殺する人も出てくるかもしれません。

また、生まれながらに障害をもち、働きたくても働けない人は価値がないという発想になる危険性もあります。

② 存在価値

それに対し「存在価値」は“存在そのもの”に価値があることを意味します。これは人間の機能によってゆらぐものでは決してありません。

つまり生きているだけで価値があるということ。勇気づけは、1人1人の存在価値を積極的に認め、受け入れ、存在そのものに敬意を払います。

1人1人の「存在価値」を積極的に認め、受け入れ、「存在そのもの」に敬意を払うこと

また同様に「信頼」も無条件のもの。これは、ビジネスなどで使われがちな、条件付きの「信用」と区別されます。『勇気づけの心理学』では、(無条件の)信頼を以下の2つのポイントにまとめています。

- よいところも悪いところも知った上で、よいところの可能性を信じ続けること

- 相手の行動の好ましくないところを発見しても、その行為をした人そのものを否定しない態度

楽観的であること

2つ目は「楽観的」であることです。アドラー自身は著書の中で、楽観主義者を「あらゆる困難に勇敢に立ち向かい、深刻に受け止めない3」といいます。

つまり、楽観的とは目の前の困難にうちひしがれて絶望するのではなく、果敢に可能性を見出し立ち向かう態度をいうのです。

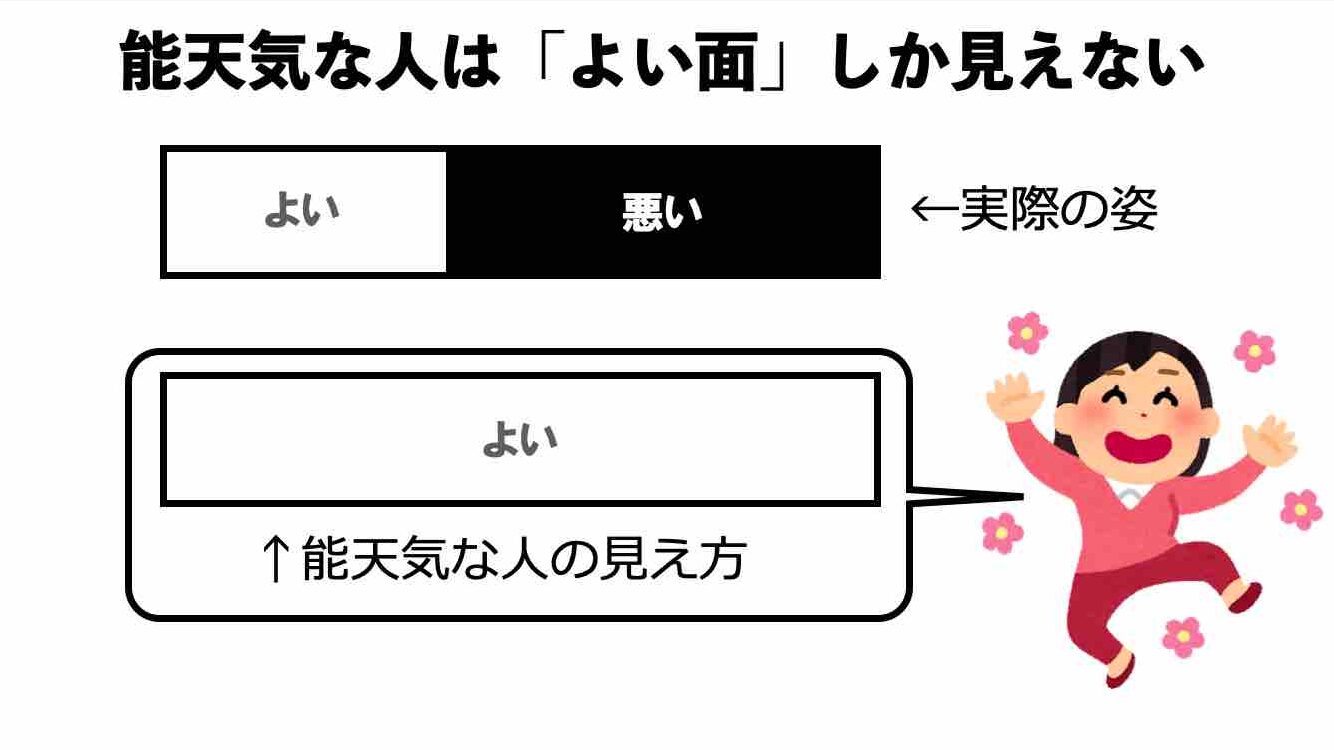

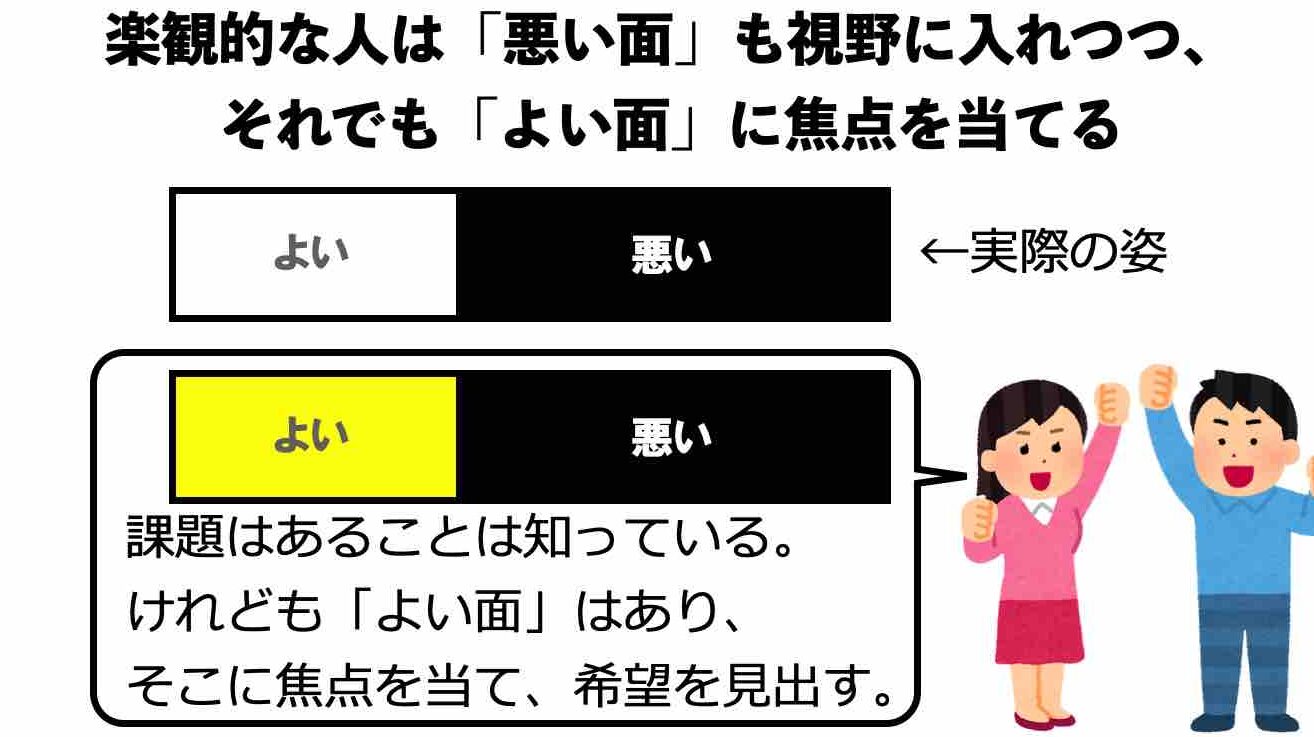

アドラーの言う「楽観的」とはどういうことか、図を使って説明していきます。

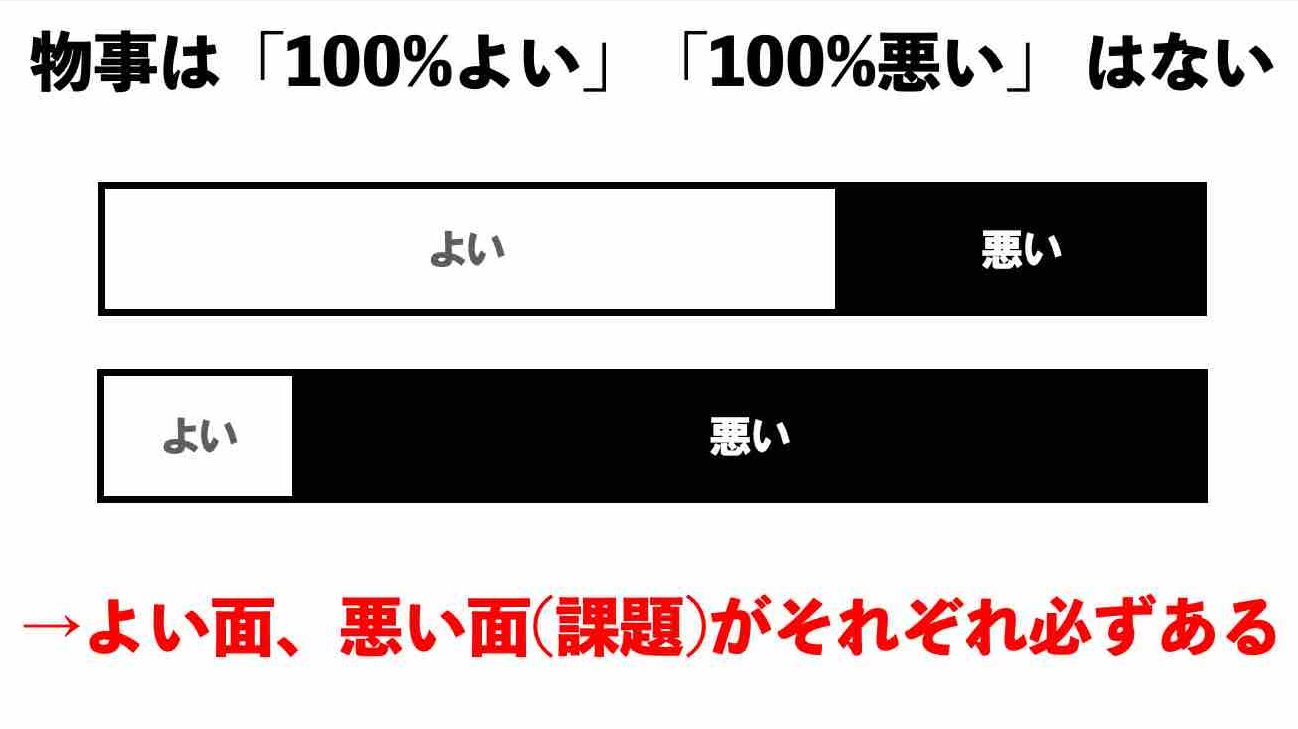

まず、物事は「100%よい」「100%悪い」ということはまずないといえるでしょう。つまり、物事には、よい面と悪い面(課題)がそれぞれ必ずあります。

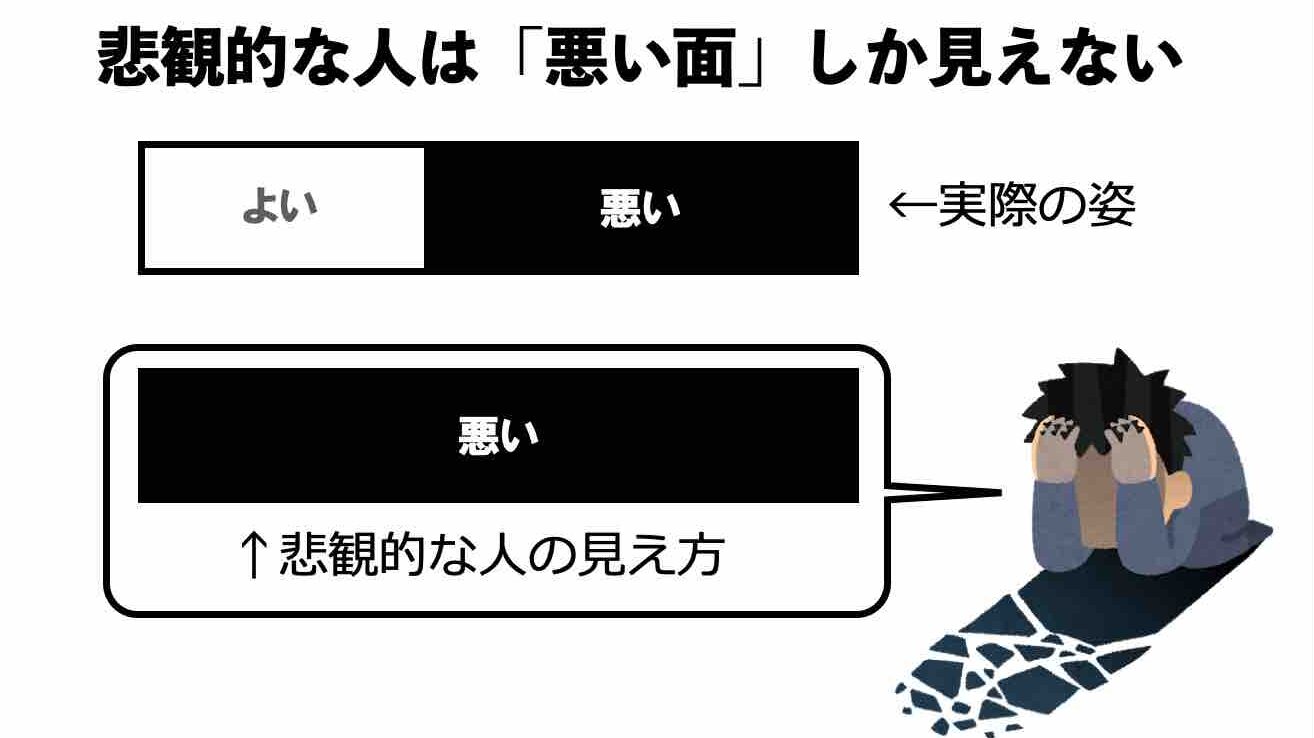

このとき、悲観的な人は“悪い面”しか見えません。“よい面”もきちんとあるのに“悪い面”しかないと錯覚し、絶望するのです。

「私にはいいところなんて何ひとつない」と嘆く人は、まさにこの見え方に陥っています。

では、「楽観的とは、物事のよい面だけを見るようにすればいいのか?」と問われると、実はそうではありません。「よい面100%」「よい面しかない」という見方は、ただの「能天気」「お気楽」です。それはアドラーのいう「楽観的」とは違うのです。

アドラーのいう楽観的とは、“よい面”“悪い面”をそれぞれ冷静に分析したうえで、それでもよい面に積極的に焦点を当て、希望や活路を見出すことです。

これが勇気づけの楽観的な物の見方です。現実の勇気づけの実践では、先ほどみた「私なんて何ひとついいところがない…」というケースは非常に多いです。

そうしたときに、勇気づけは相手にお世辞(ウソ)を伝え、励ますわけでは決してありません。あくまでも事実として「よい面」をとらえ、冷静に伝えます。

私はアドラー心理学のカウンセラーの下で、4年ほど毎月のように学び、実際に関わっている生徒のケースを相談していました。その中で、どれだけ楽観的に見ようとしても「この子のいいところが見当たらない…どうしようもない」といいたくなるケースもありました。

そんなケースでも、カウンセラーはその子の「よい面」をちゃんと見出していたことが印象的でした。それほどまでに、アドラー心理学の勇気づけでは、物事のポジティヴな面に焦点を当て、希望・活路を見出す“楽観性”が大事なのです。

また「楽観的」な見方は、物事を別の角度からとらえ直すリフレーミングも参考になります。

参考:【完全理解】一瞬で世界を変えるリフレーミングの効果と活用事例

- あらゆる困難に勇敢に立ち向かい、深刻に受け止めない

- 「悪い面」も認識しつつ、それでも「よい面」に積極的に焦点を当てる

なお、この記事でくわしくは触れませんが、「尊敬・信頼」や「共感」など勇気づけの根底にあるのが、共同体感覚というアドラー心理学の価値観です。

勇気づけを実践するには?(勇気づけの具体例②)

最後に、勇気づけの実践について触れます。『勇気づけの心理学』では、勇気づけの実践には3ステップがあるといいます。

- ステップ1 自分自身を勇気づける

- ステップ2 勇気くじきをやめる

- ステップ3 勇気づけを始める

ここでまず注目したいのは、勇気づけとは他人だけでなく、自分自身に対してもおこなわれるということ。自分自身に勇気が満ちていないと、他者への勇気づけはできないからです。

なお、上のステップは1→2→3の順番で進める必要はなく、同時進行で進めてもOK。

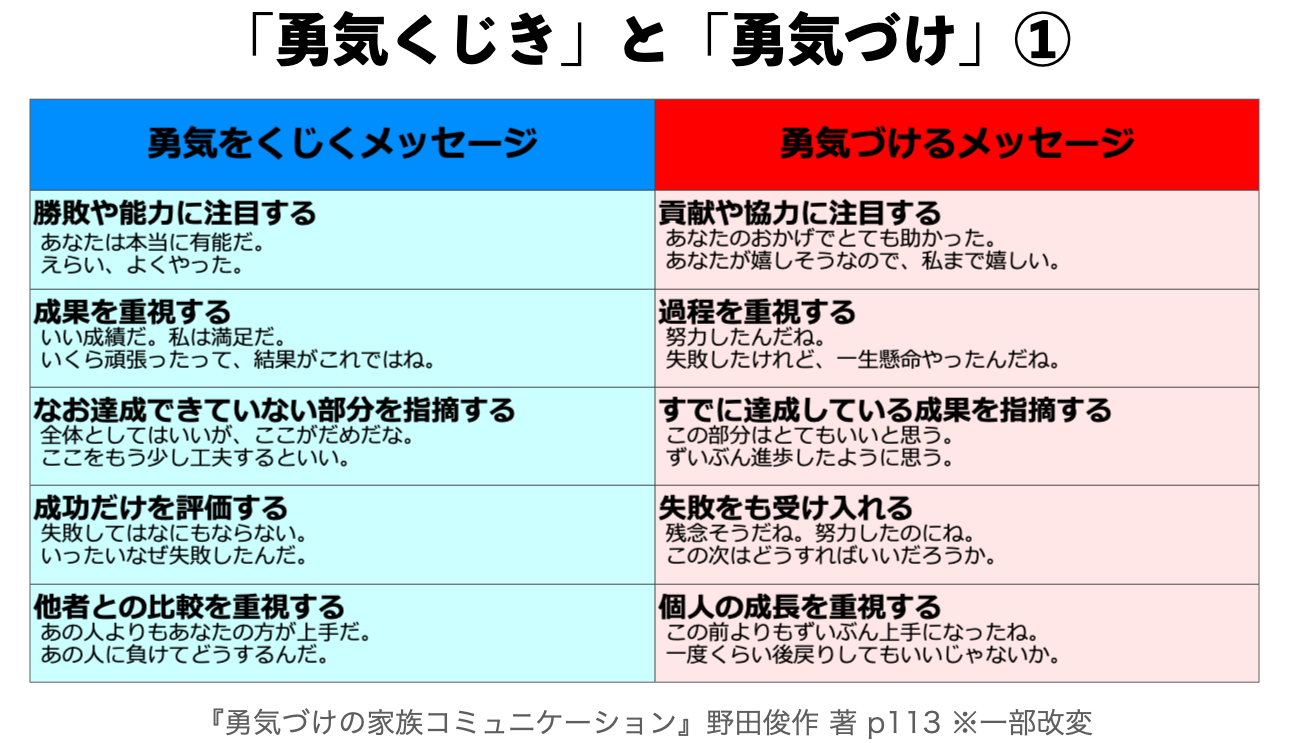

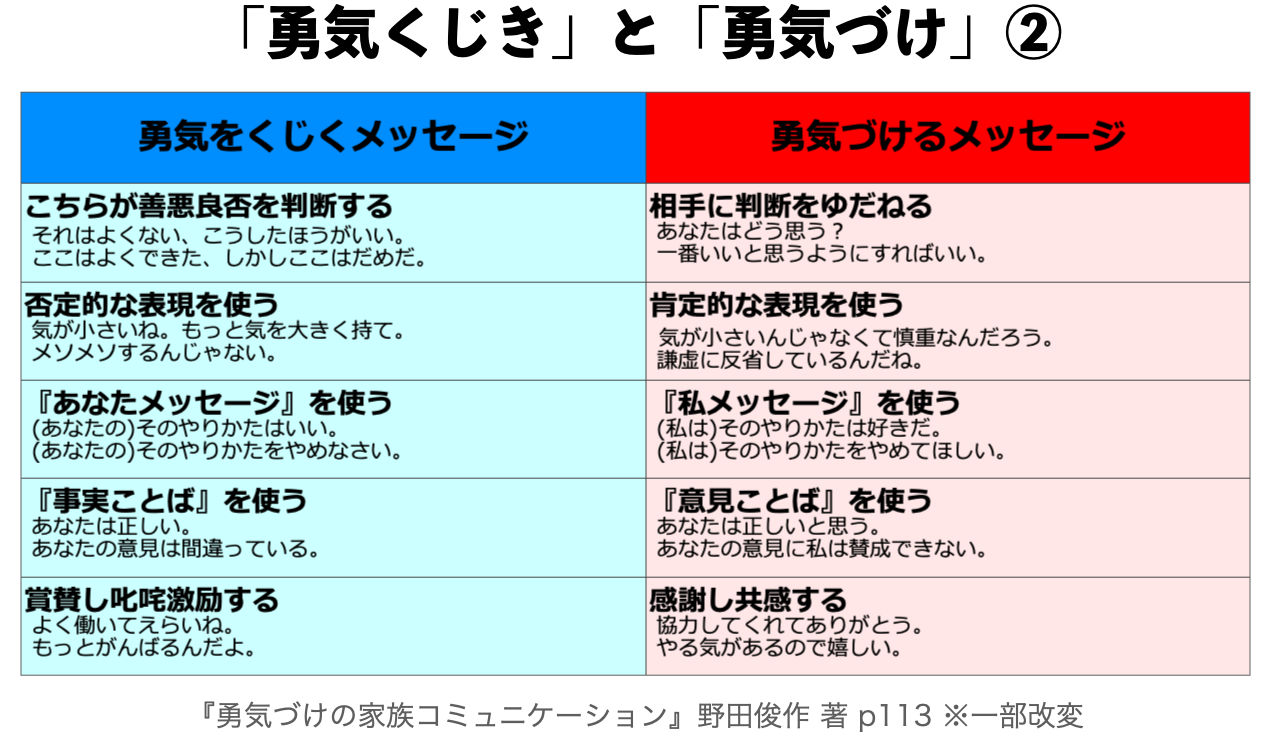

また、具体的な勇気くじき・勇気づけについては以下の表から、まずはザックリつかんでいただけたらと思います。

くり返しになりますが、勇気づけのテクニックはもちろんあります。しかし、これをすれば絶対に勇気づけになる、ということが決まっているわけではありません。

さっき見た「信頼・尊敬」のように、言葉より大事なことがあるのです。勇気づけはテクニックに走るものではありません。

「絶対はない」と書きましたが「ありがとう」「嬉しい」という言葉は、勇気づけの言葉であるといわれますので、積極的に使っていきましょう!

「勇気づけ」を学ぶためのおすすめ本

「勇気づけ」についてもっとくわしく学んでみたい!

そんなあなたにオススメ書籍を厳選して紹介。

勇気づけの心理学(岩井俊憲 著)

勇気づけだけをテーマに理論的に書かれている数少ない1冊。具体的なワークも多数紹介されています。

勇気づけの方法(野田俊作 著)

日本のアドラー心理学の第一人者である野田先生の勇気づけ本。どのような言葉をかければよいか知りたい人に特におすすめ。

もしアドラーが上司だったら(小倉広 著)

読むだけで「これが勇気づけか~!」と実感・体感できる1冊。会話調で読みやすく、自分自身が勇気づけられます。

“聴く読書” Audible(オーディブル)では、以下のアドラー本がすべて聴き放題。

▼オーディブル“聴き放題”対象のアドラー本(25.6.2 更新)

今日が人生で一番若い日。「アドラー心理学をもっと学んでみたい!」という方は、ぜひ以下のAmazonリンクから無料体験に登録し、アドラーの知恵を人生へと活かしていかれてください。

オーディブルは30日間無料で体験できます。オーディブルで、あなたの日常に刺激とインスピレーションを。

まとめ ー 勇気づけとは「向き合う」こと

この記事では、勇気づけとはなにかについて書いてきました。まとめると以下の通りです。

- 勇気づけとは、変化・成長するためのエネルギー(勇気)を与えること

- 「ほめる」とは違って、無条件に、相手の関心にもとづいて与えられる

- 言葉だけでなく、態度や心がまえが重要。とくに、無条件の尊敬・信頼は極めて大事

勇気づけとは、1人1人としっかり向き合うこと。逆にいうと、きちんと向き合えてさえいれば、細かい「何というか」は、それほど大きな問題にならないとも感じます。

無条件に相手を信頼・尊敬し、個に向き合う。ここに勇気づけの真髄があるのではないでしょうか。